*(hors primeurs, mises en marché et actions en cours)

La fabrication du champagne : les secrets de la méthode champenoise

De la vendange manuelle à la mise en bouteille, la fabrication du champagne suit un processus d’une précision remarquable. Héritée d’un savoir-faire pluriséculaire, la méthode champenoise (ou méthode traditionnelle) donne naissance à l’un des vins les plus prestigieux du monde.

Découvrons ensemble les 11 étapes clés de son élaboration.

#1. Les vendanges

Récoltés manuellement entre août et octobre, les raisins sont soigneusement cueillis pour préserver leur intégrité. Ce geste ancestral garantit la qualité du futur vin, tout en évitant l’oxydation et la coloration du jus.

#2. Le pressurage

Les grappes sont pressées rapidement et délicatement afin d’obtenir un jus clair, notamment pour les cépages noirs (pinot noir et meunier). Le pressurage doit être précis pour ne pas altérer la finesse du futur champagne.

#3. La fermentation alcoolique

Le jus, appelé moût, fermente dans des cuves inox ou parfois en fûts, se transformant en vin tranquille (non effervescent). Cette première étape développe les bases aromatiques du vin.

#4. L’assemblage

Moment clé de la création : le chef de cave assemble différents vins issus de plusieurs cépages, parcelles et parfois années pour composer la cuvée finale. L’art de l’assemblage signe le style unique de chaque maison.

#5. Le tirage et la mise en bouteille

Le vin est mis en bouteille avec une liqueur de tirage (mélange de sucre et de levures). C’est le début de la seconde fermentation, appelée prise de mousse, qui donnera naissance aux bulles.

#6. La prise de mousse

Pendant plusieurs semaines, la fermentation en bouteille produit du dioxyde de carbone, piégé dans le vin : les fameuses bulles du champagne prennent vie !

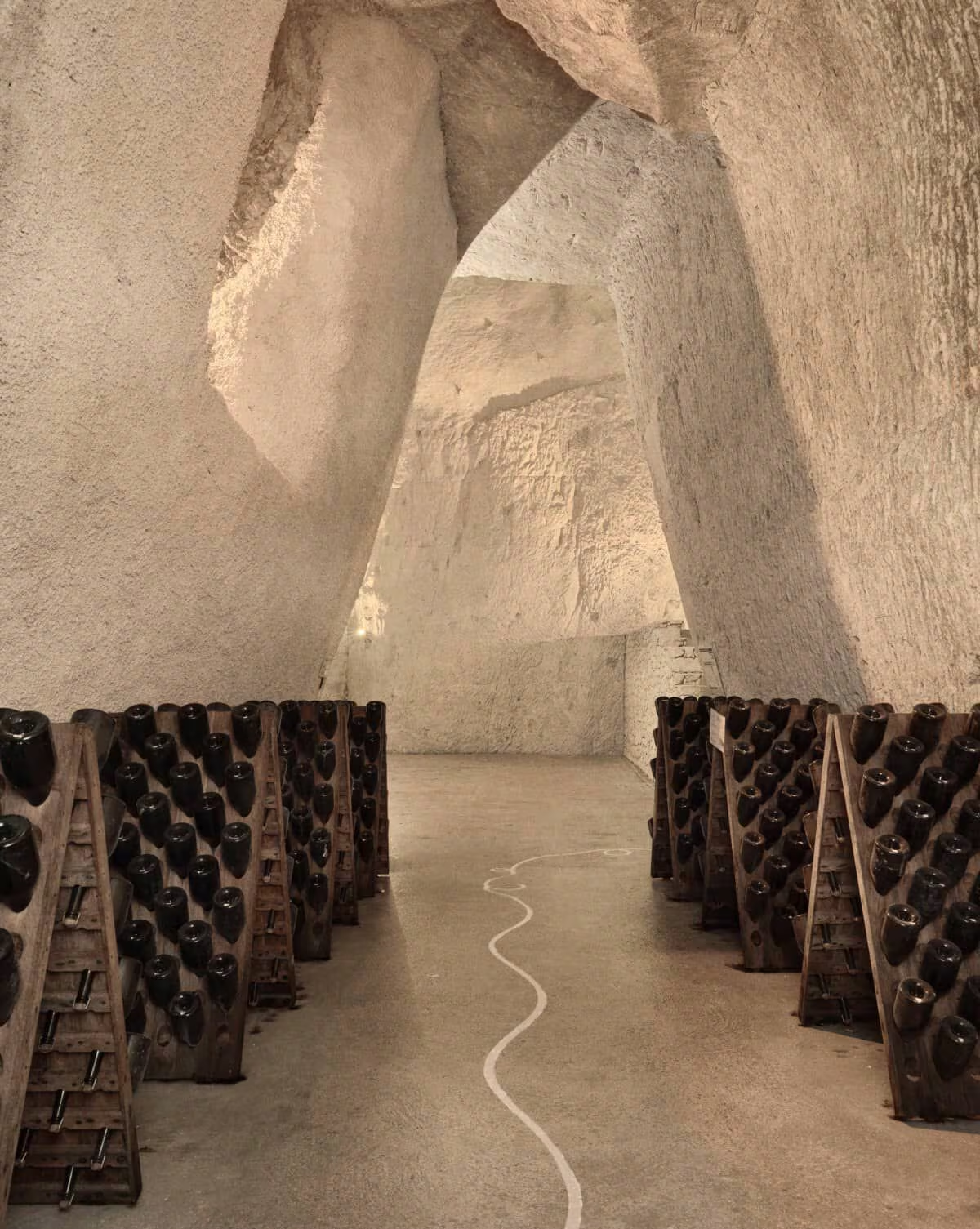

#7. Le vieillissement sur lies

Les bouteilles reposent ensuite sur lies durant au moins 15 mois pour un non-millésimé et 3 ans pour un millésimé. Cette maturation développe la complexité aromatique et la texture veloutée du vin.

#8. Le remuage

Les bouteilles sont tournées régulièrement, manuellement ou grâce à des gyropalettes, pour que les dépôts se concentrent dans le goulot.

#9. Le dégorgement

L’extrémité du col est congelée : la pression interne expulse alors le glaçon contenant les lies, laissant le vin limpide et prêt à être dosé.

#10. Le dosage

Une liqueur d’expédition, mélange de vin et de sucre, est ajoutée pour définir le style final : brut, extra brut, demi-sec, etc.

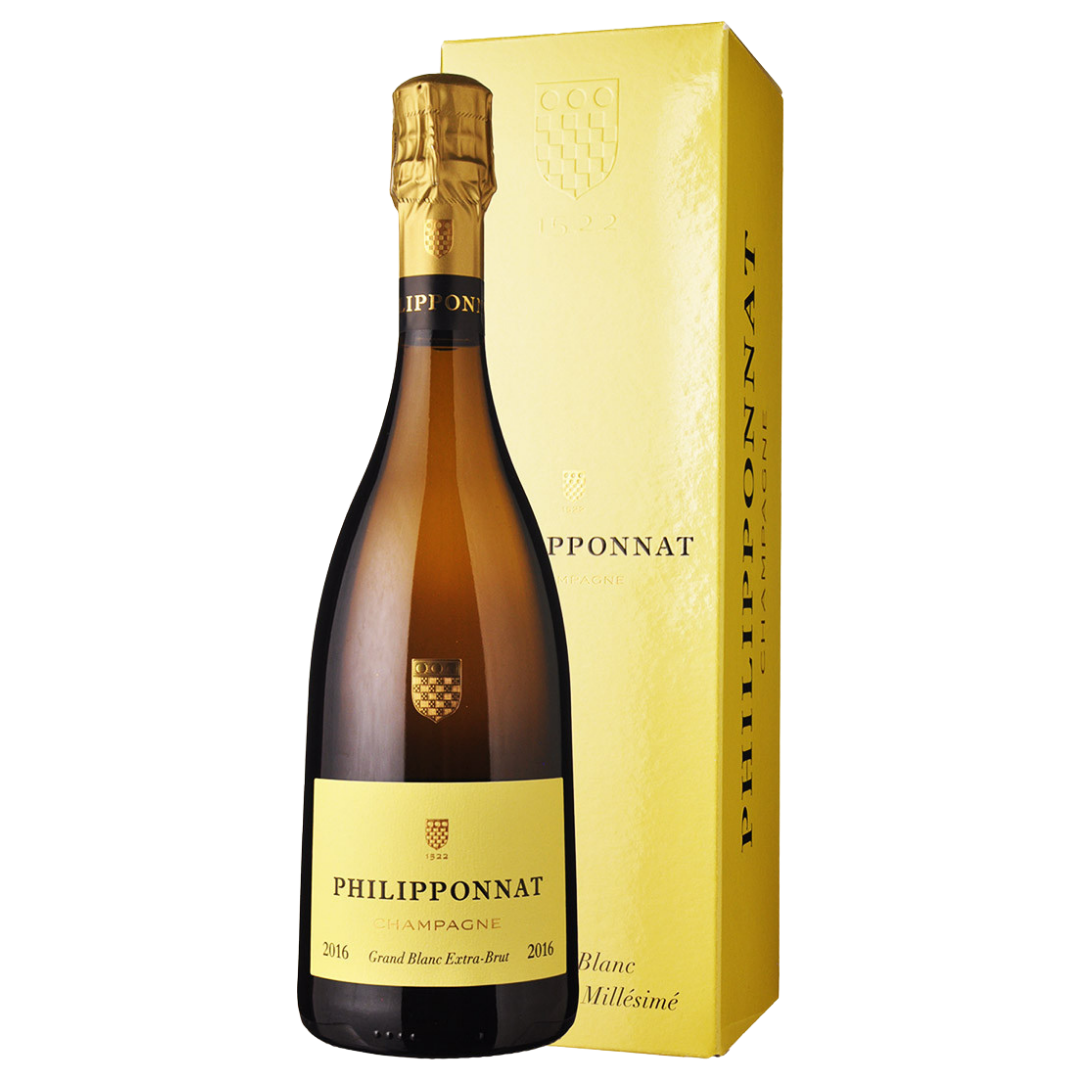

#11. Bouchage et habillage

Le champagne est enfin bouché, museleté, étiqueté et prêt à rejoindre les plus belles tables du monde.

Méthode champenoise ou méthode traditionnelle ?

Ces deux termes désignent le même procédé d’élaboration par seconde fermentation en bouteille. Toutefois, l’appellation « méthode champenoise » est réservée exclusivement à la Champagne, protégée par la réglementation européenne. Ailleurs, pour les crémants, cavas ou franciacortas, on parle de méthode traditionnelle.

Les cépages du champagne

Le champagne repose principalement sur un trio emblématique :

- Chardonnay → finesse et élégance,

- Pinot Noir → structure et puissance,

- Meunier → fruit et souplesse.

Quatre autres cépages historiques subsistent en petite quantité : arbane, petit meslier, pinot blanc et pinot gris.

Comment naissent les bulles du champagne ?

La prise de mousse est à l’origine de l’effervescence. Lors de la seconde fermentation, les levures transforment le sucre en alcool et en gaz carbonique (CO₂). Ce gaz, emprisonné dans la bouteille, se dissout dans le vin, créant ces fines bulles caractéristiques du champagne.

Champagne blanc ou rosé : quelle différence ?

Les deux suivent la même méthode champenoise, mais la couleur rosée s’obtient par :

- assemblage : ajout de vin rouge champenois à un vin blanc,

- macération (rosé de saignée) : brève infusion des peaux de raisins noirs dans le jus.

Chaque méthode offre un style unique : délicatesse pour le premier, intensité aromatique pour le second.

Le vieillissement sur lies : un secret de complexité

Le vieillissement sur lies affine les bulles et enrichit le bouquet du champagne. Les arômes évoluent vers des notes de brioche, miel, noisette et fruits secs, apportant profondeur et texture. Ce temps passé en cave, à température constante, est essentiel pour atteindre la signature d’un grand champagne.

Brut, extra brut, sec : que signifient ces termes ?

La mention dépend du dosage en sucre :

- Brut Nature / Zéro Dosage : 0–3 g/L

- Extra Brut : 0–6 g/L

- Brut : 6–12 g/L

- Sec / Demi-sec : plus sucré et plus rond en bouche.

Chaque catégorie traduit un équilibre différent entre fraîcheur et gourmandise.

Pourquoi les vendanges sont-elles manuelles ?

La vendange manuelle est obligatoire en Champagne pour préserver l’intégrité des baies et éviter toute coloration du jus. Elle permet un tri précis et garantit la pureté du vin, indispensable à la finesse du champagne.

Remuage et dégorgement : la précision artisanale

Le remuage consiste à tourner progressivement les bouteilles pour faire descendre les dépôts dans le col. Après congélation du goulot, le dégorgement expulse ces lies grâce à la pression naturelle. Ce savoir-faire, symbole de la tradition champenoise, allie rigueur et élégance jusque dans le moindre geste.

En résumé

Symbole d’excellence et de patience, le champagne est le fruit d’une alchimie entre nature, temps et savoir-faire humain. Chaque bulle raconte l’histoire d’un terroir, d’un millésime et d’une tradition qui, depuis des siècles, fait briller la Champagne à travers le monde.